インサイドセールスは「病む」?「迷惑」?

インサイドセールスという言葉が日本でも浸透し、多くの企業で導入が進んでいます。効率的に顧客との接点を創出し、商談機会を最大化する重要な役割を担う一方で、「インサイドセールス 病む」「インサイドセールス 迷惑」といったネガティブなキーワードで検索されることも少なくありません。実際に以下のようなリリースも出てきています。

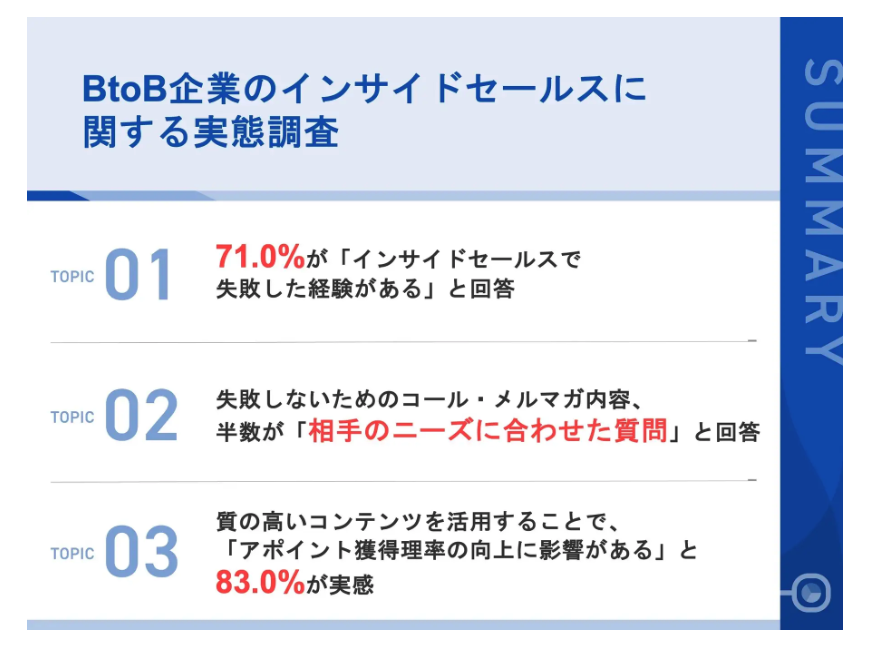

【BtoB企業に調査】7割以上が「インサイドセールスでの失敗経験」あり!失敗しないためのコール・メルマガ内容に、半数が「相手のニーズに合わせた設問」と回答

筆者の前職でもインサイドセールスは、疲弊していました。実際に新人さんが半年でいなくなることもザラにありました。組織内の環境やインサイドセールスとしての役割・ミッションをしっかりと立てておかないと、組織崩壊を起こしてしまう原因にもあると思っています。

インサイドセールスは「病む」?「迷惑」?疲弊しないための働き方とは

なぜ、このような状況が生まれてしまうのでしょうか。本記事では、インサイドセールスが直面しがちな課題を3つの項目に分けて深掘りし、個人としても組織としても健全に成果を出し続けるための方法について解説します。

なぜインサイドセールスは「病む」と言われるのか?

インサイドセールスが「病む」とまで言われてしまう背景には、その業務内容と評価制度に起因する精神的な負担の大きさが挙げられます。

終わらないテレアポと精神的な摩耗

インサイドセールスの役割は、本来、見込み顧客(リード)の育成や、長期的な関係構築を通じて商談機会を創出することにあります。しかし、企業によってはその役割が正しく理解されず、単なる「テレアポ部隊」として位置づけられてしまうケースが後を絶ちません。

これまで何のお付き合いもない企業様へ突然電話をかけ、自社のサービスを売り込む。これは非常に難易度の高い業務です。多くの場合、受付で断られたり、担当者につながったとしても冷たい対応をされたりすることが日常茶飯事です。顧客の不信感を突破できないまま、時には厳しい言葉を浴びせられることもあり、精神的に落ち込んでしまうのは無理もありません。

毎日「架電数」「アポイント数」「案件化数」といったKPI(重要業績評価指標)に追われる中で、思うように成果が出ない日々が続くと、そのプレッシャーは計り知れません。「今日も目標を達成できなかった」という無力感が積み重なり、モチベーションを維持することが困難になっていくのです。

真面目な人ほど陥りやすい自己否定の罠

特に、真面目で責任感の強い人ほど、成果が出ない原因を自分自身に求めてしまいがちです。「自分のトークスキルが低いからだ」「もっと頑張らなければ」と自らを責め、精神的な辛さを誰にも相談できないまま抱え込んでしまいます。

筆者が以前所属していた企業でも、入社当初はハキハキと元気に業務に取り組んでいた新人が、ある日突然、出社できなくなってしまうというケースがありました。彼らは決して能力が低いわけではありません。むしろ、真面目に業務に向き合うあまり、心と体のバランスを崩してしまったのです。

精神的なストレスが限界に達すると、ある日突然、体が動かなくなってしまうこともあります。これは決して他人事ではありません。インサイドセールスという職種が、「病む」という言葉と結びついてしまうのは、こうした過酷な現実があるからに他なりません。

インサイドセールスが「迷惑」だと思われる悲しい現実

インサイドセールスが「病む」だけでなく、「迷惑」というキーワードと関連付けられてしまうのにも明確な理由があります。それは、一部の組織が「架電マシン」と化してしまっている現状です。

「数」だけを追うことの弊害

「架電マシン」とは、その名の通り、ただひたすら目の前にあるリストに対して電話をかけ続け、リストを消費していく行為を指します。そこには、顧客に対する配慮や、一件一件のコミュニケーションの質を高めようという意識は希薄です。

このような組織では、「質より量」が絶対的な正義とされ、インサイドセールス担当者は感情を無にして電話をかけ続けることを強いられます。しかし、これは顧客にとって大きな迷惑であるだけでなく、自社の評判を著しく損なう非常に危険な行為です。

考えてみてください。自分の業務に集中している時に、何の前触れもなく、自社の課題やニーズを全く理解していない営業電話がかかってきたら、どのような気持ちになるでしょうか。多くの場合、不快感を抱き、その企業に対してネガティブな印象を持つはずです。

失われる企業価値とビジネス機会

日本国内に存在する企業の数は有限です。一度「迷惑な電話をかけてくる会社」というレッテルを貼られてしまえば、その評判を覆すのは容易ではありません。短期的なアポイント獲得のために、将来的な大きなビジネスチャンスを永遠に失ってしまう可能性があるのです。

顧客のことを考えない「架電マシン」と化したインサイドセールス活動は、自社のブランドイメージを毀損し、市場における信頼を失墜させる行為に他なりません。これは、インサイドセールスという職種全体の社会的評価をも下げてしまう、非常に憂慮すべき問題と言えるでしょう。

インサイドセールスの正しい評価基準についてはこちら(インサイドセールスにとっての評価基準のあるべき姿とは?実例を元に解説!)で解説しています。

「病まず」「迷惑がられない」インサイドセールスになるために

一件の電話にかける「準備」の質を高める

迷惑」な電話と「有益な」電話を分ける最大の要因は、事前準備の質です。やみくもに電話をかけるのではなく、一件一件のコールに対して、仮説を持って臨むことが極めて重要です。

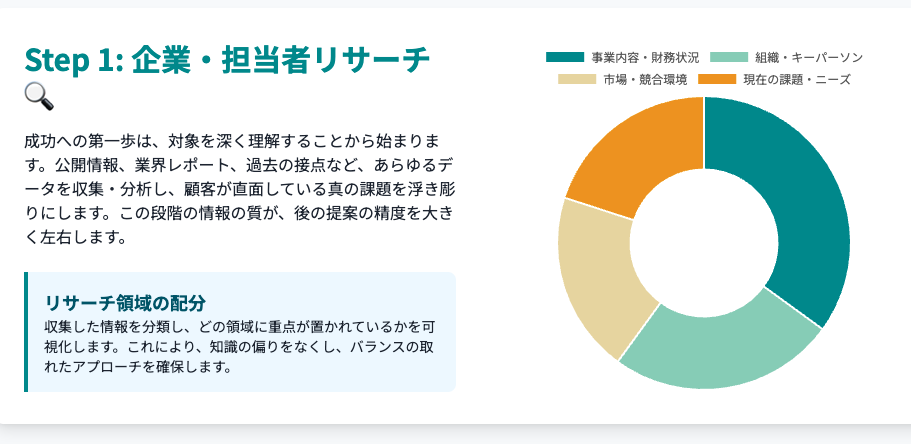

- 企業・担当者リサーチ

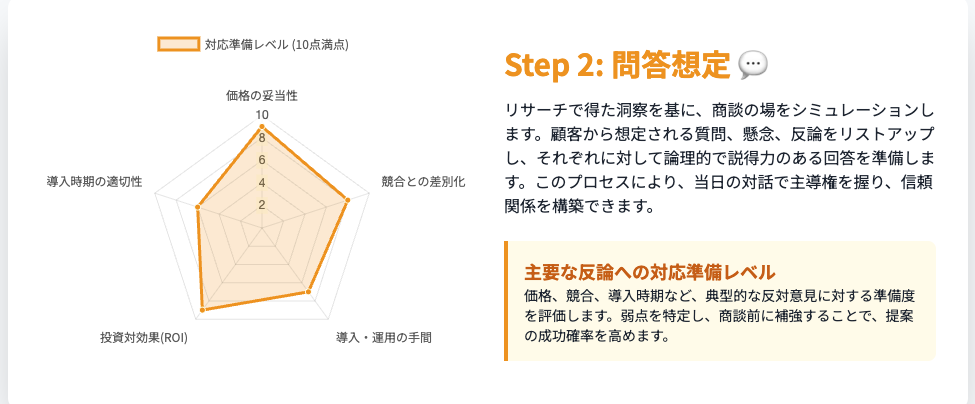

- 問答想定

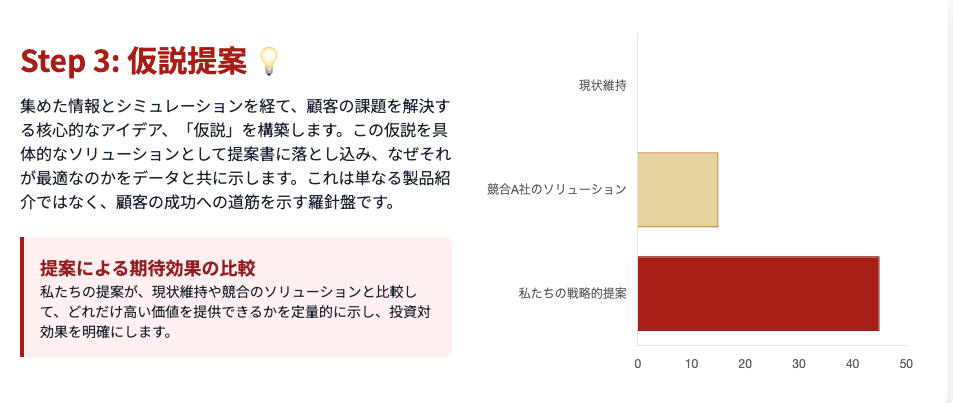

- 仮説提案

こうした入念な準備を行うことで、電話口での会話に深みが生まれ、単なる売り込みではない「顧客のための提案」として受け入れられやすくなります。

チームで行う「振り返り」の文化を醸成する

インサイドセールスは孤独な戦いではありません。成果を最大化するためには、チーム全体での振り返りが不可欠です。

- トークのフィードバック: うまくいったコール、うまくいかなかったコールの内容をチームで共有し、具体的なトーク内容についてフィードバックを求め合う。

- 準備のフィードバック: 事前準備の段階で立てた仮説が正しかったか、他にどのような情報があればより良い提案ができたかを検証する。

トークスクリプトや準備のプロセスは、一度作ったら終わりではありません。日々の活動を通じて得られた学びを反映させ、常にアップデートし続ける必要があります。この「準備→実行→振り返り」のサイクルを高速で回し続ける文化をチームに根付かせることができれば、成果はもちろんのこと、顧客からの信頼も積み上がり、自社のブランディング向上にも大きく貢献するでしょう。

まとめ

インサイドセールスは、その組織の在り方次第で、担当者を疲弊させるだけの「架電マシン」にもなれば、企業の成長を牽引する戦略的な「プロフェッショナル集団」にもなり得ます。

もし今、インサイドセールスの仕事に辛さを感じているのであれば、一度立ち止まって考えてみてください。

- 自社は、どのような顧客の、どのような課題を解決できるソリューションを持っているのか?

- 目の前の電話の相手は、どのような現状にあり、何を理想としているのか?

- その現状と理想の間にあるギャップ(課題)は何か?

このようにお客様を主語にして思考を巡らせ、一件一件のコミュニケーションを大切にする。そのために必要な「準備」「実行」「振り返り」を愚直に繰り返していく。

この地道な努力こそが、担当者自身が疲弊することなく、顧客からの信頼を勝ち取り、ひいては日本社会全体におけるインサイドセールスの評価を高めていく唯一の道であると、筆者は確信しています。

あなたへのおすすめ

もっと深く知りたい方はこちら

why you why nowを駆使した営業手法について身につけることが可能になります。インサイドセールスの方は必見です。

あわせて読みたい

明日から実践的に活用できるアポ獲得時に意識すべきポイントについて解説しています。

営業の無料相談窓口設けました

Biz-stockをお読みいただいている方々向けに、ご案内です。Blogを書き始めて3年、各方面から様々な相談をいただくようになったため、無料相談窓口を設けました。もし営業としての困りごとの壁打ちがしたい、マネジメントの相談がしたいなどのご要望がございましたら、ぜひご連絡ください。営業マンの方のコーチングも無料で承っています。私自身も学びながら、解決の方向性を見出していく時間にできればと思います。

コメント