BtoBのSaaSにおけるCAC Payback Period(ペイバックピリオド)とは

みなさん、BtoB SaaSにおける「CAC Payback Period」という指標のことはご存知でしょうか。

日本語では、CAC回収期間と訳され、要は「投資を何ヶ月で回収できるか?」を数値で表したものになります。SaaS企業においては、非常に重要な指標の一つとなります。計算方法は以下です。

CAC回収期間=CAC/ARPU

粗利率を乗するなど、計算方法はいくつかありますが、そこまで細かく解説はしません。CAC、ARPUについても解説します。CACとは、契約するまでにシンプルに投資したコストになります。

CAC=1契約を獲得するのに、投資した費用(人件費+施策に投下した費用+土地代等)

また、ARPUは1顧客あたりの平均月間売上高になります。よって、以下の方法で算出します。

ARPU=月間売上高/契約数

よって、1契約に投資した費用が、毎月の取得する月額の何ヶ月分なのか?という指標になります。

筆者は、一介のフィールドセールスではありますが、これらの指標を理解し生産性を改善し続けることは現場に求められます。現場の方々でも、自分にもコストがかかっているという事実を把握することが事業の生産性を良くする一歩になると筆者は考えています。

BtoBのSaaSにおける、CAC Payback Periodの中央値

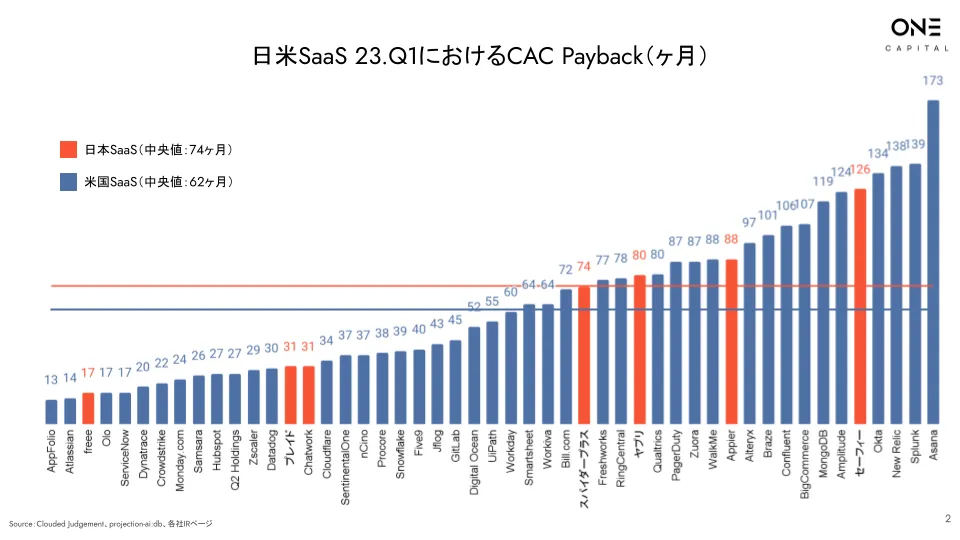

さて、一般的なBtoBのSaaSにおける、CAC Payback Periodの中央値はどのくらいなのでしょうか。ONE Capitalさんのレポートが非常に参考になります。

日本とアメリカの中央値

日本におけるCAC Paybackの中央値は、74ヶ月間。各社のIRレポートから引っ張ってきている数値の一覧が以下になります。

74ヶ月間というのは、6.1年に相当します。めちゃくちゃかかりますね。アメリカは、一方で62ヶ月となり、5.3年となります。約1年ほど違いますね。その中でもfreeeはよく健闘している方と言えるでしょう。CAC Paybackが17ヶ月というのは、SMBレンジをターゲットとするSaaS企業でも生産性が高いと言えます。仮にMRRが5万円と仮定してみましょう。

- CAC=1契約あたり5万円×74ヶ月=370万円の投資

- CAC=1契約あたり5万円×17ヶ月=85万円の投資

全然違いますね。1契約獲得することに課しているコストになるので、freeeはかなり極限までコストを抑えているように見えます。一方でアメリカ側の回収期間もかなり早くなっていますので、投資効率が良いと言えますね。

BtoB CAC Payback Period(ペイバックピリオド)の3つの意味

それでは、具体的にBtoB CAC Payback Period(ペイバックピリオド)をどういう意味があるのでしょうか?ここでは、見るべき3つの意味について解説致します。

マーケ/セールスコストを見直すべきか否か

1つ目は、「マーケ/セールスコストを見直すべきか否か」についてです。

CAC Payback Period(ペイバックピリオド)が上がってしまった場合は、以下のようなケースになることが多いです。簡単に、事例を書いてみましたので、参考にしてみてください。

- 定められたTAMの中でリード獲得をし続ける場合、獲得できる新規リードが枯渇し、リードを獲得するコストが自然と上がってきてしまう

- インサイドセールスにおいて、リード獲得施策がアウトバウンドからインバウンドに転換しており、広告への投資コストが増えたが、アポ獲得率が上がらずアポ獲得コストが上がってしまう

- フィールドセールスにおいて、大量に中途を採用してしまったため一時的に契約率が下がったことにより、CACコストが上がってしまう。

上記のような課題が手に取るようにわかれば、すぐに手を打つことができますね。

一方ですぐに原因がわからない場合も大いにあります。普段からデータを蓄積して、SaaSにおける重要指標はウォッチできるようにしておきましょう。CAC Payback Period(ペイバックピリオド)が、上がってしまうということは、経営側は次の投資判断に踏み切れず、現場側は限られた投資でCAC Payback Period(ペイバックピリオド)を下げなければならない(=生産性を改善する) ということになります。

プライシングを見直すべきか否か

2つ目は、「プライシングを見直すべきか否か」についてです。

上記のセールスやマーケコストが上がっていない場合、プライシング側に影響があるかもしれません。なぜなら、CAC回収期間は以下の計算式で成り立っているからです。

CAC回収期間=CAC/ARPU

ARPU側が下がっていた場合、原因を分析してみましょう。例えば以下のような課題があります。参考にしてみてください。

- 対面する企業側の規模が小さくなってきて少額プランの契約が増えてしまっている

- 競合が台頭してきて値段を下げないと売れなくなってきている

- フィールドセールス側に、立ち上がり前の新人が増えて立ち上がりのフェーズにいるため

上記以外にもさまざまな要因でARPUは下がります。ARPUへのテコ入れは、かなり時間がかかります。また、ARPUを改善するために定価を厳しくしたりすると契約率が下がってしまったりと、なかなか手がつけにくいケースが多いので、ARPUをウォッチできる体制を作っておくと良いでしょう。

原価を下げるべきか否か

3つ目は、「原価を下げるべきか否か」というポイントです。

CAC回収期間=CAC / ARPU × 粗利率

本来、CAC Payback Period(ペイバックピリオド)の計算方法には、粗利率を乗します。SaaSにおける粗利率(売上ーシステム原価)は大体80~90%と言われています。SaaSにおけるシステム原価というとAWSなどのサーバー費用などでしょうか。原価があまりにも上がってきているようでしたら、サーバーの移管も考えた方が良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

SaaSにおける重要指標であるCAC Payback Period(ペイバックピリオド)について解説しました。現場側の人たちは、いかに自分たちセールスの生産性を上げていくか?がこの指標に関わってきますし、経営側は、この指標を見ておかないと新しい投資や、次にアクセルを踏むときに留め金になってしまうこともあるので、注意をしながらウォッチしておきましょう。

あなたへのおすすめ

関連する記事はこちら

SaaS・スタートアップに頻出する単語について詳しく知ることができます。

あわせて読みたい

SaaS営業の厳しさについて解説しています。自分に合っているか気になる方は見てください。

営業の無料相談窓口設けました

Biz-stockをお読みいただいている方々向けに、ご案内です。Blogを書き始めて3年、各方面から様々な相談をいただくようになったため、無料相談窓口を設けました。もし営業としての困りごとの壁打ちがしたい、マネジメントの相談がしたいなどのご要望がございましたら、ぜひご連絡ください。営業マンの方のコーチングも無料で承っています。私自身も学びながら、解決の方向性を見出していく時間にできればと思います。